* Sven Gábor Jánszky (52) ist Zukunftsforscher und Chef des 2b Ahead ThinkTanks in Leipzig. * Zur Arbeitswelt im Jahr 2035 teilt er im Interview unter anderem seine Einschätzungen zu den Auswirkungen von KI-Agents auf die derzeitige Vollbeschäftigung und strategische Management-Fehler im Personalbereich. * Auch darüber sprach er am 21. Ostschweizer Personaltag.

Was unterscheidet die heutige Arbeitswelt von der vor einigen Jahrzehnten oder noch länger zurück?

Das Wichtigste ist: Wir müssen das Vergessen lernen.

Das heisst?

Viele Menschen haben es sich in ihren immer gleichen, wiederkehrenden Prozessen und Regelwerken gemütlich eingerichtet. Sie fühlen sich vor allem dann sicher, wenn sich nichts verändert. Aber in der heutigen Arbeits- und auch Lebenswelt passieren technologische und globale gesellschaftliche Entwicklungen in einer Schnelligkeit, die rasche Anpassungen nötig machen. An sich ist der Mensch Weltmeister im Sich-Anpassen – deshalb hat der homo sapiens überlebt und andere Menschenrassen nicht –, aber er ist aktuell herausgefordert. Wichtig ist es, das eigene Mindset so zu managen, dass es ständig sinnvoll angepasst wird. Das war in früheren Zeiten nicht in dem Masse nötig. Und deshalb empfinden wir es auch als so schwierig. Zum Glück gibt es wissenschaftliche Methodiken, wie die Rituale und automatisierten Denkmuster verändert – also Neues aufnehmen und Altes vergessen. Das Problem ist: Wir wissen meist nicht, wie das geht.

Sind Unternehmen heute noch zu linear im Denken, wird zu sanft optimiert statt visionär gedacht? Exnovation scheint kein Thema zu sein …

Dazu hatte ich kürzlich wieder Aha-Erlebnisse, als ich in China und im Silicon Valley war. Dort hat man das Problem nicht.

Warum?

Wenn ich auf der grünen Wiese beginnen kann und keine Altlasten wie alte Strategien, Geschäftsmodelle und Ressourcenmanagement mit mir herumschleppe, dann fällt das Neue viel leichter. Es ist menschlich verständlich, erstmal das Alte zu nehmen und zu versuchen, es zu optimieren, aber eigentlich ist das heute der falsche Weg. Und auch wenn es funktioniert, kommt etwas Lineares dabei heraus. Exponentielles Wachstum ist aber so nicht möglich. Dazu kommt, dass der Konkurrenzdruck etwa in China viel höher ist. Die Sozialabsicherung ist nicht ausgeprägt, es gibt viele Menschen mit demselben Ziel, und das bei einer derzeit nicht zu verachtenden Arbeitslosenrate in China. In Europa haben wir es bequem, und ohne Druck entsteht weniger Innovation. «Unseren Kindern soll’s mal besser gehen» ist heute nicht mehr angesagt, denn uns gehts ja wunderbar. Hier fehlt der «Hunger» nach Weiterentwicklung.

Im Management findet ausserdem der dringende Generationenwechsel viel zu wenig statt, wird oft geklagt. Sehen Sie das auch so?

In Deutschland sehe ich, dass wohl die Übergabe zwar stattgefunden hat, was aber noch nicht heisst, dass es die junge Generation besser macht. Aber immerhin sind jüngere Menschen generell risikobereiter und bereit, neue Wege zu gehen. Etwas enttäuscht bin ich von der Politik: Hier scheinen mir die Jüngeren nichts anderes zu machen als die Älteren.

Sie haben einmal gesagt, fast jedes Unternehmen sei überzeugt davon, sie bräuchten ein klares Zukunftsbild, gleichzeitig würden fast so viele zugeben, dass sie keines hätten. Tragisch, oder?

Allerdings. Wir haben das untersucht und sind für Deutschland zu folgendem Ergebnis gekommen: 98 Prozent der deutschen Unternehmerinnen und Unternehmer finden ein klares Zukunftsbild wichtig. 88 Prozent bekennen: Mein Unternehmen hat kein Zukunftsbild. Das ist wirklich tragisch. Denn ohne kann ich nicht planen, mich nicht entwickeln und bin dem Zufall überlassen. Und das ist nicht nur für die Unternehmen selber schwierig, sondern auch für deren Mitarbeitenden: Wofür ist das gut, was ich da jeden Tag mache? So entsteht keine hohe Motivation, jedenfalls keine intrinsische. In China und im Silicon Valley, etwas überspitzt formuliert, wissen alle, was sie tun und warum. Die Firmengründer haben eine Vision, auch wenn sie manchmal etwas hoch greifen. In China ist es der Staat, der einen klaren Plan hat, etwa im Hinblick auf 2049, dem hundertsten Geburtstag des modernen China. Und die auf sie heruntergebrochenen Ziele kennen die Unternehmen. Wenn Sie in Deutschland in der Politik oder in der Wirtschaft nach den Zielen zum hundertsten Geburtstag der Bundesrepublik Deutschland fragen, werden Sie keine Antworten bekommen. Und das ist ein strategischer Fehler.

Und übertragen auf die Arbeitswelt?

Hier sehen wir eines der schlimmsten Missverständnisse der letzten Jahre. Manager glauben, die Welt würde sich so schnell verändern, dass eine Langfristplanung keinen Sinn mehr machte. Das passiert mir ab und zu, wenn ich Vorträge gehalten habe. Dann werde ich anschliessend gefragt, wie man denn einen Fünfjahresplan machen solle, wenn man doch gerade agile Methoden eingeführt habe, und das heisse ja nichts anderes, als dass man auf jede Situation agil reagieren müsse, ich habe also gar keinen langfristigen Plan mehr. Da bekomme ich dann immer grosse Augen. Denn da wurde etwas falsch verstanden: Agile Methoden zu haben, bedeutet nicht, keinen Plan zu haben. Auf gar keinen Fall! Man kann doch strategische Planung nicht dadurch ersetzen, dass wir uns einfach treiben lassen und nur professionell darin werden, spontan zu reagieren. Das hat man, glaube ich, vor allem in Deutschland nicht verstanden.

Aber wie soll man denn strategisch planen, wenn man ein Ostschweizer Maschinenbauer bin und meine Produkte in die USA preislich nicht mehr konkurrenzfähig sind und ich auch nicht weiss, was morgen oder übermorgen oder nächste Woche gilt? Wie soll man da eine Strategie bauen?

Ich denke, mit einer Strategie im Hintergrund lebt es sich immer noch besser in solch turbulenten Tagen als ohne. Und Strategie kann auch heissen, nicht nur ein Zukunftsbild zu haben, sondern vielleicht auch in Szenarien zu denken und zu planen. In der Zukunftsforschung sind Szenarien auch eine beliebte Methode, um sich nicht zu stark festzulegen und trotzdem eine Einschätzung vorzunehmen. Allerdings ist die Beschränkung ein einziges verbindliches bzw. das wahrscheinlichste Zukunftsbild besser geeignet, alle im Unternehmen und rundherum hinter diesem Bild zu vereinen und in Bewegung zu setzen. Zukunftsszenarien werden schliesslich dazu benutzt, ihre Strategie abzusichern. So spielen Strategie und Szenarien zusammen. Und wenn man nun mit hohen Zöllen zu kämpfen hat, kann man sich auf bestimmte Szenarien einstellen und vorbereiten.

Viele Personalabteilungen konzentrieren sich aufs Onboarding, also dem Recruiting, und verpassen bei all den Disruptionen die Vorteile der Netzwerkbindung beim Offboarding. Schade, oder?

Ja. Das ist der grösste Fehler, den man in einer Welt der zumindest annähernden Vollbeschäftigung machen kann. Nur in einer Welt der Massenarbeitslosigkeit ist so ein Verhalten unwichtig, mit Menschen den Kontakt zu halten, die das Unternehmen verlassen. Wir haben bei unseren Studien festgestellt, dass heute etwa 40 Prozent Projektmitarbeitende sind. Das sind Menschen, die keine unbefristeten Anstellungsverträge haben, sondern immer nur bei einem Projekt dabei sind. Sie tun das nicht, weil sie keine anderen Möglichkeiten haben, sondern weil sie es nicht anders wollen. Die wesentliche Strategie für Unternehmen in so einer Welt der Vollbeschäftigung wie in der Schweiz ist es, den Kontakt zu den Menschen so gut wie möglich zu halten. So kann man sie auch nach vielen Monaten viel besser wieder zurückholen.

Was raten Sie solchen Unternehmen?

Wir haben einmal in unseren Studien 48 Module für eine HR-Strategie in einer Zeit der Vollbeschäftigung beschrieben. Aus einigen solcher Bausteine sollen sich die Unternehmen eine passende HR-Strategie bauen. Abgesehen von der Ostschweizer Zollproblematik ist dies ein entscheidender Faktor in der Frage, ob ein Unternehmen wettbewerbsfähig ist oder nicht.

Was werden Sie am 21. Ostschweizer Personaltag am 18. September 2025 in der Olma-Halle bei Ihrem Vortrag zum Thema «Arbeitswelten 2035» erzählen?

Es wird eine Kombination sein aus den Themen Vollbeschäftigung und KI. Bei KI werde ich mich darauf beschränken, zu erzählen, was in den nächsten zwei Jahren passieren wird und wichtig sein wird. Beispielsweise werde ich von den KI-Agenten-Teams sprechen. Das sind Programme, die in kombiniert arbeiten und mit KI-Agenten anderer Organisationen interagieren. Beispielsweise werden zwischen zwei Firmen Lieferfristen und Preise verhandelt, ohne dass ein Mensch bei den ersten Verhandlungen dabei ist. Das funktioniert heute schon. Und es gibt schon weit über 60'000 KI-Tools auf der Welt, und die besten werden solche Teams bilden inklusive der Spezialisierungen einzelner Agenten, so wie das bei der Zusammenarbeit unter Menschen funktioniert. Die Agenten werden die Aufgaben hin- und herschieben und kontrollieren, und das auch im kaufmännischen Bereich. Aber das erkläre ich genauer am Personaltag.

«Hey Chat GPT, finish this building…» lautet ein trotziges Plakat an einem Rohbau. Wiegt sich die Baubranche in falscher Sicherheit?

Ja, das tut sie, absolut. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: In fast jeder Firma, in die ich in China besuchte, begegnet man schnell einem humanoiden Roboter. Das ist ein potenzieller Bauarbeiter. Vielleicht noch nicht morgen, aber übermorgen. Noch ist er zu teuer, aber die Prognose zeigt rasante Verbilligung auf einen Bruchteil des heutigen Preises. Im Jahr 2030 wird es vermutlich mehr KI-gesteuerte Roboter geben als Menschen. Also Milliarden. Und die kosten nicht mehr viel. Wenn man das mit dem Jahreslohn einer Bauarbeiterin oder eines Bauarbeiters vergleicht, dann kommt man sehr schnell zur Überzeugung, dass man sich damit beschäftigen müsste.

Dasselbe gilt für den 3D-Druck von Häusern.

Ja, natürlich nicht für jede Grösse und jedes Haus und alle Materialien, aber es entwickelt sich.

Eine Deloitte-Studie zum Arbeitsmarkt von 2035 aus dem Jahr 2021 prognostiziert, dass zwei Drittel der Arbeitszeit nicht durch Technologie ersetzt werden könne, denn die Interaktion mit Menschen verlange echte Empathie. Können Sie das unterschreiben?

Das würde ich auf keinen Fall unterschreiben. Wir gehen in unseren Studien von einer anderen Logik aus: Etwa 85 bis 90 Prozent der heutigen Berufe werden durch KI ersetzt werden können. Das heisst noch nicht, dass das in den nächsten zwei oder drei Jahren passiert, sondern das ist die «theoretische Wirklichkeit», also eine Art Maximum bis etwa 2030. Es geht darum, dass immer mehr dieser Jobs ersetzt werden, aber die Menschen neue Jobs finden werden, weil die KI neue Jobs generieren wird. In den nächsten fünf Jahren wird es nach unseren Erkenntnissen noch keinen Umschwung im Arbeitsmarkt geben wird, beispielsweise Massenentlassungen, aber wir gehen davon aus, dass das etwa im Jahr 2035 kippen wird: Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird das Volumen der verfügbaren Lohnarbeit nicht mehr ausreichen wird, dass alle Menschen, die acht Stunden am Tag arbeiten wollen, das auch können. 2035 wird es also richtig spannend: Laufen wir in eine Massenarbeitslosigkeit mit wenigen Menschen mit acht Stunden Arbeit pro Tag, oder fällt uns bis dahin etwas Besseres ein? Also etwa die Arbeit gleichmässiger zu verteilen und zu überlegen, wie man sein Leben finanziert und was man in der freien Zeit tun kann. Das sind gesellschaftliche Fragestellungen, auf die wir Antworten brauchen werden, denn der Technik ist es egal, ob wir darauf vorbereitet sind.

Klingt dystopisch.

Ich bin da relativ gelassen, weil wir noch ein paar Jahre Zeit haben, uns darauf vorzubereiten, aber so langsam sollten wir damit anfangen, Lösungen zu testen.

Ist KI ein Game Changer oder eine durchs Dorf getriebene Sau, weil das Internet durch KI verdummt?

Die generische KI ist nicht disruptiv, sie ist eher ein Assistent. Aber die KI-Agents, die Prozessketten durch KI-Teams in Unternehmen disrumpieren, werden unsere Arbeitswelt verändern und die Produktivität steigern. Denn diese KI-Agents können selbstständig entscheiden und mit anderen Agents kommunizieren und brauchen den Menschen nicht unmittelbar. Und das ist disruptiv. Oder positiv formuliert: Wenn man sich rechtzeitig damit beschäftigt, kann man ein riesiges Potenzial heben. Auch darauf werde ich in meinem Beitrag auf der Bühne am Ostschweizer Personaltag eingehen.

Der Forscher

Sven Gábor Jánszky, geboren 1973 in Sachsen, ist Politikwissenschaftler sowie Chairman und Geschäftsführer des 2b Ahead Thinktanks in Leipzig. Sein Unternehmen veröffentlicht Trendstudien, die sich im Fünf-Jahres-Rhythmus der Zukunft unterschiedlicher Lebensbereiche widmen. Die aktuellen Bücher tragen die Titel «Zukunftsstrategie Arbeitswelt – Wie Unternehmen durch eine Kultur der Netzwerkbildung wettbewerbsfähig bleiben» und «2030: Wie viel Mensch verträgt die Zukunft?».

Der 21. Ostschweizer Personaltag 2025

Welche Leistung muss eine moderne Personalentwicklung in Zeiten steten Wandels erbringen? Welche Rolle spielen Lernkultur, Führung und Technologie? Und wie können Unternehmen eine nachhaltige Lernumgebung schaffen? Diese Fragen standen im Zentrum des Ostschweizer Personaltags 2025, der am 18. September in St.Gallen in der Olma-Halle 9.1B aktuelle Trends, Best Practices und Perspektiven aus der HR-Welt aufgriff.

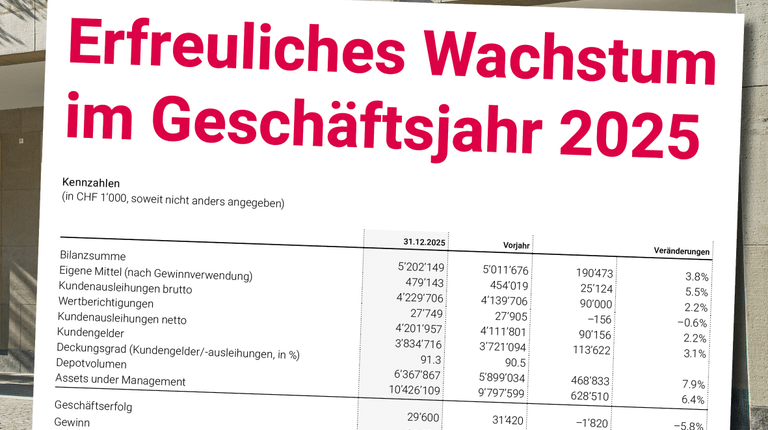

* Die Acrevis Bank mit Hauptsitz in St.Gallen, die kürzlich die Regiobank Männedorf übernahm, hat im letzten Geschäftsjahr die tiefen Zinsen zu spüren bekommen, was den Gewinn schmälerte. * Die verwalteten Kundengelder stiegen weiter an. * Der GV vom 27. März schlägt der VR eine Dividende von 38 Franken pro Aktie vor, 2 Franken weniger als im Vorjahr.

* Das Familienunternehmen für Event- und Showtechnik, die Stagelight AG in Herisau, stellt die Weichen für die Zukunft. * Mit Jan und Kim Lemmenmeier übernimmt die zweite Generation gemeinsam mit Geschäftsführer Peter Lemmenmeier Verantwortung in der Geschäftsleitung. * Die Firma prägte Jan und Kim Lemmenmeier von Kindesbeinen an.

* Die Alfredo Polti SA wird per 1. Januar 2027 Teil der Bärlocher-Gruppe. * Den Familienbetrieb aus dem Calancatal und das Natursteinunternehmen aus Staad verbindet eine langjährige Zusammenarbeit. * «Die Übernahme geschieht nicht aus wirtschaftlichem Kalkül», sagt Geschäftsführer Christian Bärlocher.